Amours vagabondes

Amours vagabondes

20 juin 2011

Nicole Krauss, L’Histoire de l’amour, traduit de l’américain par Bernard Hoepffner, éditions Gallimard, 2006

Roberto Bolaño, Les Détectives sauvages, traduit de l’espagnol par Robert Amutio, éditions Gallimard, 2006

Quels points communs entre le fameux roman chilien de Bolaño,longrécit dont la trame principale est l’itinéraire de deux jeunes poètes « réal-viscéralistes » à la recherche de la muse et poétesse Cesárea Tinarejo à travers le Mexique, et le complexe premier roman de Nicole Krauss, que l’on pourrait résumer comme l’histoire d’un manuscrit, de ses auteurs et de ses lecteurs, autour du thème omniprésent de la disparition ? Une première évidence : ces deux livres retracent une quête, celle d’une femme (Alma Mereminski, l’héroïne du livre dans le roman de Nicole Krauss ; Cesárea dans le roman de Bolaño), et cette quête de la figure absente se transforme très vite en une errance désespérée, mais surtout entremêle sans cesse les plans de la réalité et de la fiction, jusqu’au vertige ou jusqu’à l’absurde. Car ces deux romans m’ont frappée en plein cœur : leurs auteurs nient à travers eux la frontière raisonnable de la fiction et de la réalité, pour montrer le dédale sans fin dans lequel souvenirs et écriture se mêlent pour transformer le réel.

Dans L’Histoire de l’amour, trois histoires d’abord indépendantes se rejoignent autour de la même lecture du livre « L’Histoire de l’amour » : tout d’abord, Léo Gursky, émigré juif polonais, vit ses vieux jours seul ou presque, et perd le fils qui ignorait qu’il en était le père, devenu un écrivain reconnu, et cherche à savoir si avant de mourir ce fils a pu se douter de son origine, que Léo a essayé tardivement de lui faire connaître en lui envoyant le dernier livre qu’il a écrit, « Des mots pour tout ». Quelques pâtés de maison plus loin, à New York, la jeune Alma vit avec son frère et sa mère et cherche à remarier sa mère avec un certain Jacob Marcus, dont elle ne sait rien, si ce n’est qu’il a demandé à sa mère la traduction en anglais de « L’histoire de l’amour », roman que les parents d’Alma ont lu en espagnol des années auparavant et à partir duquel ils ont donné à leur fille son prénom. Jacob Marcus n’étant qu’un personnage inventé par Isaac, le fils de Leo et écrivain, qui entrevoit à travers ce livre la vérité sur son père (l’auteur réel du livre), la jeune Alma s’intéresse de plus en plus à l’Alma du roman, femme que l’auteur a aimée, et dont elle sent qu’elle n’est pas qu’une héroïne de papier. Enfin, on suit de loin en loin l’histoire de Zvi Litvinoff, auteur présumé de « L’histoire de l’amour » et écrivain juif polonais émigré au Chili, qui s’avère être l’ancien ami de Léo qui s’est approprié son manuscrit.

D’un tel labyrinthe, rendu plus complexe encore par l’imagination délirante de Bird, le petit frère d’Alma, et l’ignorance des personnages, qui découvrent peu à peu avec le lecteur tous les fils (au double sens du terme) de cette histoire, surgissent certains thèmes de façon obsessionnelle, ou du moins lancinante : l’auteur et le père réels, l’auteur et le père présumés, mensongers, recollés pour masquer une absence. Le père d’alma est mort, tout comme est mort l’auteur présumé de « L’histoire de l’amour », et avec eux toute possibilité de connaître la vérité. Ces garants de l’ordre (livrée à son deuil, la mère d’Alma s’absente toujours dans la traduction et la vie des livres[1], inattentive à ses enfants), une fois disparue, tout est possible : alors que le jeune Bird se réfugie dans la mystique, et se trouve en Mr Goldstein un père de substitution, qui le mène à se croire un lamed vovnik, l’un des trente-six justes qui assurent la pérennité de l’humanité, Alma cherche à « survivre » en milieu hostile à l’aide de l’humble legs de son père : les trois tommes de « Comment survivre dans la nature », la tente, le couteau suisse, « L’histoire de l’amour ». Un malentendu pousse Bird, lisant le journal de sa sœur, à croire qu’elle est la fille d’un autre père, qu’il croira être Léo Gursky, malentendu illustrant la fragilité des certitudes dans un monde en décomposition en l’absence de père. La vie rêvée de Bird, construisant une arche pour que s’y abritent sa sœur et sa mère dans l’attente du déluge, est ambiguë parce qu’il s’agit moins, à mon sens, du triomphe de l’imagination sur le réel qui caractérise la psychologie enfantine, que de la croyance profonde, absolue, mystique, en les dires du livre par excellence, la Bible, que le jeune Bird récite et recopie un peu partout, sur chaque pan de la « réalité » dont il cherche à s’extraire. C’est à la même manière enfantine que Léo s’invente un ami, Bruno, mort des décennies plus tôt en Pologne, mais qui suit fidèlement l’homme seul dans son appartement new-yorkais. Car les livres sont au cœur de ce chaos de l’absence de père : l’histoire de « L’histoire de l’amour », telle qu’on la découvre progressivement, est celle d’une trahison et d’un plagiat : Zvi, ami de Léo et auteur moins bon que lui, lui vole le manuscrit qu’il lui a confié, le traduit du yiddish à l’espagnol poussé par sa femme Rosa, et se l’approprie, n’osant jamais avouer à Rosa la vérité de sa propre nullité. Or Alma, la mère d’Isaac, a conservé certains passages du livre tels que Léo les a recopiés dans ses lettres, et que son fils lit après sa mort (à elle). Lorsque c’est Isaac à son tour qui meurt, son éditeur veut faire publier le manuscrit de « Des mots pour tout », écrit par son père à un fils qu’il voulait éclairer, sous le nom de ce fils défunt. Transmission et trahison sont donc au cœur de ces rapports entre père et fils, entre souvenir et oubli. Il me semble que la question de la traduction, à laquelle s’adonne frénétiquement la mère d’’Alma, a partie liée avec cette tension qui donne sens au roman : comment peut-on transmettre sans trahir ? la traduction elle-même est-elle acte de transmission fidèle ou de trahison ? quels malentendus tragiques génère toute lecture ? Si la Shoah hante le roman de Krauss, comme l’indiquent les figures absentes de la famille d’Alma ou la dédicace initiale de l’auteur « pour mes grands-parents qui m’ont appris le contraire de la disparition », l’écriture vient là tenter de combler ce vide laissé par la disparition, en lui substituant l’infini des possibles suggéré par l’imaginaire. L’absence est justement le moteur de ce roman : en cherchant désespérément un homme qui rende sa mère heureuse, la jeune Alma finit par trouver un « père » en la personne de Léo Gursky, qui lui donne rendez-vous en croyant qu’il reverra sa propre Alma, la jeune fille de quinze ans dont il était amoureux avant que la guerre n’éclate. Sur un malentendu, deux errances se retrouvent et reconstruisent une relation authentique à partir des mensonges et des trahisons de deux vies en miettes.

Ces trois histoires de lecture sont aussi de multiples histoires d’amour : tragique histoire de Léo et d’Alma, qui le croyant mort se remarie et attribue à son fils Isaac un autre père ; histoire de Zvi et de Rosa, histoire des parents d’Alma et Bird arrêtée en plein vol, et histoire de la jeune Alma se découvrant peu à peu amoureuse de Micha, et qui restera en suspens. Or si l’amour est le pilier qui porte le roman, il est évoqué avec une grande pudeur, à travers quelques anecdotes, quelques images. L’oncle Julian tombant amoureux de sa femme Frances parce qu’elle porte des collants bleus, puis la trompant avec sa collègue Flo sensible à Rembrandt ; histoire des gestes qui précèdent les paroles, prélude à l’amour. Histoire de cet homme aimant tellement son chien qu’il lui parle en espagnol quand il le voit sensible aux appels d’un maître sud-américain, et qui pendant des années après sa fugue viendra l’attendre aux sanisettes d’où il est parti. Histoire de la mère d’Alma partie flotter en mer morte avec l’homme qu’elle aime, souvenir qu’elle conservera et lèguera à ses enfants comme le plus beau de leur vie. Aussi dérisoires que touchantes, ces petits histoires dessinent des mouvements browniens autour des personnages, et leur donnent corps : la jeune Alma fait une liste de ce qui lui manque chez Micha, comme « sa manière de tenir une tasse » pour découvrir son amour pour lui à travers des petits riens que seul un cœur épris remarque avec trouble. Si les deux personnages principaux sont une adolescente et un vieillard, c’est sans doute parce que leur sensibilité les place un peu en marge des amours et trahisons d’adultes ordinaires : l’un vit dans le souvenir et la fidélité à un amour de jeunesse inoubliable, l’autre expérimente les émois d’un premier amour, avec pour seuls guides les livres laissés par son père. Or l’amour apparaît lié à la « survie dans la nature », comme l’indique le titre de son manuel préféré : si Léo survit à des années d’enfermement et d’errance dans la Pologne occupée par les nazis en attendant de gagner l’Amérique, c’est parce que l’amour qu’il voue à son Alma lui est une raison de vivre plus forte que l’horreur et le désespoir : « Dire que j’ai mangé des rats crus- oui, je l’ai fait. Apparemment j’avais une immense envie de vivre. Et il n’existait qu’une seule raison : elle. ».

Ecrire et lire apparaissent donc comme autant d’actes d’amour : quête de l’autre, charme des mots, malentendus, secrets interceptés par des tiers, comme le frère d’Alma lisant le journal de sa sœur qui lit aussi le sien, alors qu’ils n’arrivent pas à échanger d’autre paroles que « Tu dors ? moi non plus je ne dors pas », la nuit, dans le noir, lettre enfin de Léo à Zvi qui permet à Rosa de comprendre le forfait de son mari et de Léo à Alma grâce auxquelles le jeune Isaac entrevoit la vérité. Les mots écrits donnent réalité aux choses comme aux êtres : la jeune Alma recherche le personnage d’Alma Mereminsky dans la réalité des registres d’état-civil new-yorkais, et parvient à la trouver sous le nom de son mari, Moritz, qui lui révèle ce que la vie réelle, vécue, a opéré sur le tendre personnage romanesque d’Alma. La jeune femme s’est mariée et a donné naissance à un écrivain de renom. Mais la confusion permanente entre littérature et fiction, notamment à travers ce personnage double d’Alma, contribue à brouiller les repères et à affirmer la toute-puissance du Verbe : les derniers mots du livre, dans le chapitre intitulé « La mort de Leopold Gursky » mêlent l’amour d’une vie à la littérature à laquelle est s’est vouée :

En fait, il n’y a pas grand-chose à dire.

C’était un grand écrivain.

Il est tombé amoureux.

C’était sa vie. »

Ces derniers mots sobres et émouvants résument donc le nœud du roman : on écrit par amour, pour combler une absence bien réelle, et ce qu’on écrit à son tour devient aussi réel que la vie peuplée d’ombres dont on a cru s’extraire.

Si j’ai choisi de mettre ce roman en perspective avec l’un des plus connus et des plus denses de Bolaño, c’est parce que, si le ton n’est pas vraiment le même, on retrouve chez l’auteur chilien deux thèmes essentiels aux deux récits et que je qualifierais de « cortazaresques » : l’errance et la mise en abyme de l’écriture, avec ses rapports complexes avec la vie. Je suis désolée d’avance de n’accorder que peu de temps et de mots à ce roman monumental, infini parce que ses presque neuf-cent pages semblent regrouper toutes les vies croisées dans l’espace d’une existence, et toutes les expériences, possibles ou rêvées, d’un être –ou de deux d’ailleurs, car le thème fantastique du double, à travers les trajectoires de plus en plus éloignées des amis Arturo Belano et Ulises Lima, n’est pas absent du livre.

En quelques mots, la trame : une première partie qui voit du point de vue du jeune Juan Garcia Madero la jeunesse du groupe de poètes des real-viscéralistes à Mexico, leurs discussions, leurs conflits, la mise en place de leurs mythes et l’émergence de leur figure tutélaire, Cesárea Tinejo, appartenant à la génération poétique précédente mais dont l’œuvre malheureusement perdue semble fondatrice. Dans la deuxième partie, la plus longue, on suit à travers les voix de tous ses acteurs et spectateurs les trajectoires de deux de ces poètes après leur expédition dans le Somora (au Mexique) racontée dans la troisième partie à la recherche des traces de cette poétesse inestimable. Dans cette deuxième partie, les deux hommes voyagent à travers l’Europe essentiellement, mais certaines histoires plus ou moins liées à leur existence, parfois de très loin, se déroulent dans d’autres parties du monde : encore des mouvements browniens marquant une errance sans fin au hasard d’existences dont on peine à comprendre la trajectoire : peut-être parce que justement, Belano et Lima sont moins à cet égard des héros de romans que des figures de la condition humaine et des mouvements hasardeux, loin de tout destin tracé d’en haut, que suit un individu livré à sa propre liberté.

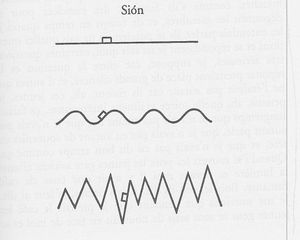

La quête de la poétesse Cesárea prend les allures d’un roda-movie sud-américain à travers le désert du Somora, à bord d’une vieille Ford Impala prêtée par le père d’amies resté, lui, prisonnier de sa mélancolie à Mexico (il finit d’ailleurs enfermé dans un asile, autre espace cortazarien et labyrinthique s’il en est) : les trois jeunes poètes partent avec la prostituée Lupe pour échapper à sa mac qui les poursuit de motel en motel, autant que pour trouver la pure et inaccessible Cesárea, dont ils reconstituent par bribes le destin décevant, et ne retrouvent en fait d’œuvres que des lignes sans mot constituant avec ironie un « art poétique » du silence. Quelques petits dessins : des lignes, ou vagues plus ou moins agitées, et un petit rectangle symbolisant le bateau qui se fraie péniblement un chemin :

Ligne droite, ligne brisée, ligne courbe, et pas un mot d’explication. Ces dessins enfantins représentent à la fois la trajectoire des poètes, qui prendront « au pied de la lettre » le message laissé par leur muse et n’écriront guère (à cette réserve près qu’on ignore tout du destin de Juan Madero, narrateur des première et troisième partie et l’un des doubles possibles de l’auteur, et qu’il échappe donc à cette « malédiction du silence » qui affecte les deux autres personnages). Ils suivrons aussi un destin tortueux et labyrinthique, à l’image de ce petit navire en perdition dans une mer sans début et sans fin. Ce silence laissé en guise d’art poétique ironique, par une « poétesse » dont on ne sait presque rien à l’issue d’une quête insatiable et de nombreux témoignages contribue à cette « déception » mélancolique qui nimbe le roman et ses personnages d’une atmosphère encore empruntée à Cortázar. La déchéance des deux poètes dans la deuxième partie est visible : d’histoires d’amour ratées en errances dans des villes inconnues et travaux improbables, ils se perdent, au ses propre comme au figuré, s’égarent. On perd parfois leurs traces, qu’on retrouve au hasard des pages. Les Détectives sauvages raconte le destin d’écrivains qui n’ont rien écrit, et dont la vie pourtant réussit à devenir romanesque, justement parce qu’elle est creusée par les lacunes et le mystère. Belano ou Lima revivent ainsi des épisodes qui rappellent les pérégrinations d’Horacio dans Marelle, de ce côté et de l’autre de l’Atlantique, en quête d’une impossible vérité. Ils n’arrivent à rien, vivant pourtant des épisodes qui pourraient en faire des héros de roman, si chacun d’eux n’était pas finalement décevant, parce que Bolaño, notamment par la multiplication des narrateurs et le point de vue de ces « témoins » extérieurs, ne donne pas sens à la vie de ces deux hommes, qui changent au gré des années et se perdent de plus en plus. Ainsi, Lima fait un jour partie d’une délégation mexicaine d’auteurs en visite à Cuba, et disparaît, ne représentant plus rien, et se perdant dans un pays étranger : à l’aspect burlesque du récit (les autorités intellectuelles mexicaines cherchant avec inquiétude et ferveur le mouton noir, dans un tel déballage de sérieux et de politiquement correct) se greffe soudain une échappée ironique : le héros a disparu, nul ne sait où ni pourquoi.

Dans un chapitre consacré au destin de deux écrivains latino-américains de cette époque si commun en somme, on peut lire : « Mais alors est arrivé ce qui arrive d’habitude aux meilleurs écrivains d’Amérique latine nés dans les années cinquante : leur a été révélée, comme une épiphanie, la trinité formée par la jeunesse, l’amour et la mort. » (p. 760) Or c’est justement cette trinité qu’expérimentent Lima et Belano dans leur longue errance de la deuxième partie : déceptions amoureuses, combats meurtriers, duel burlesque de Belano, passion et violence à vive allure, comme si le périple en Impala se poursuivait inlassablement à travers l’Afrique, Israël ou l’Europe. Que leur reste-t-il à chercher après l’échec de leur quête dans le Somora ? si la poésie, incarnée par Cesárea, n’existe pas, ou du moins n’est rien d’autre qu’une plaisanterie, il faut vivre : comme Horacio dont la question qui lance Marelle est aussi l’élan vers une quête sans fin « Encontraría a la Maga ? » (Allait-il rencontrer la Sibylle ?), les personnages de Bolaño se lancent à corps perdu dans une quête de l’amour, de la vie, de ses limites, qui les mène au bout de la nuit : trafics douteux de Belano en Afrique, disparition et clochardisation progressive de Lima, rappellent par un jeu d’échos labyrinthiques la déchéance d’Horacio finissant infirmier dans un asile de fous et se jetant par la fenêtre, toujours en quête d’une femme- ou du vide.

La quête du sens obsède les «Détectives sauvages », qui tachent sans trêve de résoudre l’énigme ; et s’ils n’y parviennent pas, ce n’est pas tant parce qu’il n’y aurait que du vide à trouver, que parce que la beauté est celle de l’élan et de la chute plutôt que celle de la résolution facile. En d’autres termes, si L’Histoire de l’Amour de Nicole Krauss et Les Détectives sauvages de Roberto Bolaño ont quelque trait commun ailleurs que dans mon imagination, c’est dans le sens qu’ils attribuent à la lecture comme quête de soi, quête de l’autre, quête d’un sens, qui n’est pas nécessairement là où l’y attend, qui n’a pas le lustre des trouvailles métaphysiques, mais réside dans l’expérience vitale, celle de l’amour en particulier.

A lire sur le roman de Bolaño, deux blogs articulièrement intéressants à mon sens : http://peauneuve.net/article.php3?id_article=201; http://www.omega-blue.net/index.php/post/2009/04/13/Roberto-Bolano-Les-detectives-sauvages

[1] Petite parenthèse : de l’importance du thème de la traduction dans le roman contemporain et l’imaginaire littéraire. De plus en plus d’études, de revues s’intéressent aux problèmes épineux de transmission/ trahison de la traduction littéraire, comme la rubrique « Sur quel texte travaillez-vous ? » du Matricule des Anges, par exemple, et c’est un thème fécond dans le roman. Dans le petit roman Le Goût des pépins de pomme de Katharina Hagena que je ne saurais trop vous conseiller pour vous remettre agréablement d’une grosse fatigue, le personnage d’Harriet, traductrice, elle aussi absente au monde réel depuis son histoire d’amour avortée et plus encore la mort de sa fille, rappelle vaguement cette absence au monde de la mère d’Alma endeuillée : « C’était une activité qui lui convenait parfaitement. Elle avait le don de s’identifier totalement aux pensées et aux sentiments des autres, et était une médiatrice née entre deux mondes qui ne peuvent se comprendre (…). Loin au-dessus des choses –et risquant constamment de choir dans le vide et de s’écraser au sol. »

/https%3A%2F%2Fassets.over-blog.com%2Ft%2Fcedistic%2Fcamera.png)

/https%3A%2F%2Fprofilepics.canalblog.com%2Fprofilepics%2F7%2F4%2F742811.jpg)